九谷本窯

万延元年~明治3年(1860~1870)

窯の歴史的意義

大聖寺藩は、藩窯の松山窯が順調に操業していた中、また一つ、藩窯となる九谷本窯を開く準備を始めました。松山窯では青手古九谷を再興させたという藩主の期待が色濃く出て、主に藩の什器や贈答用品が専門に焼かれたのに対し、九谷本窯では山代を中心に熟練工や素地業を保護奨励することを念頭にして殖産興業の産物の中心に九谷焼を据えたところに大きな違いがあったと考えらます。

幕末において富国強兵が叫ばれていた事態であったので、大聖寺藩は藩経済の発展を図るために、すでに発展しつつあった能美地方での産業九谷を参考にしながらも、江沼・山代の風土で育まれてきた製陶方式であった、吉田屋窯や宮本屋窯に倣って、窯元を中心に据えて素地から絵付、販売まで行う製陶方式を選んだと思われます。大聖寺藩そのものを窯元にして九谷焼を造る考えで、窯の名も九谷焼の原点あるいは本流を意味する「九谷本窯」と名付け、九谷焼製造の中心地にしようとする意気込みを見せたかったと考えられます。この製陶の方式は明治においてもこの本窯の設備を九谷陶器会社が引き継ぎ、他に独立した須田菁華窯、秋塘窯、清泉窯などの窯元を生み出し今に続く製陶方式となったことからも、この窯に大きな意義があったといえます。

窯の盛衰

九谷本窯は、万延元年(1860)、大聖寺藩が殖産興業を図るため産物方を設け、宮本屋窯を受け継いで藩の直営とした窯です。藩士の塚谷竹軒と浅井一毫がその任に当たり、江沼郡山代村(現加賀市山代温泉)の三藤文次郎と藩吏の藤懸八十城に資金を貸し、九谷焼を地場産業の産物として発展させようとしたが、なかなか目標に近づくことできず、文次郎と藤懸八十城が木崎窯の木崎万亀と相談した結果、藩士 東方芝山を通じ、万亀の師であった永楽和全を製陶技術の向上に当たらせるため和全の招聘を藩主に建言しました。

和全は何度か山代で絵付して試し焼きをした後、3年の契約で、慶応元年(1865)、義弟 西村宗三郎を伴って山代に来ました。和全の滞在費など新たな資金が必要となったため、松山窯を文久3年(1863年)に閉じました。

永楽は契約期間の間に素地を精良なものに改良しました。はじめ、素地は大聖寺藩内の原料で焼かれましたが、その産出量が少なく均質でなかったため、京都および能見郡の良土を使用し、後に、荒谷陶石が発見されるに及んで、極めて表面が綺麗に仕上がるようになり、硬く少し青味を帯びたものに改良されたことから、ほかの窯元のものと比肩できるようになりました。

形状、絵付などあらゆる面で工夫を凝らした作品を制作したので、その多くは加賀陶磁の優品として地位を占めるまでになりました。このため、この窯は「九谷本窯」と呼ばれるよりも「永楽窯」と呼ばれるようになりました。

明治元年(1868)、和全との3年の契約期間が終わると、主工となる陶画工が九谷本窯からいなくなり製品の質が下がったことから、翌年、産物方 浅井一毫はいまだ江沼に滞留していた和全から指導を受けて九谷本窯の品質改良をするように藩から命ぜられました。しかしながら、藩内には良質の陶石が乏しく、製陶業として発展拡大して行く基盤に欠けていたうえに、能美郡で大量に生産された廉価な製品に太刀打ちすることができなかったと思われます。折しも、廃藩置県に伴う改革によってこの窯への資金補給が途絶えたため、最初の経営者 文次郎と八十城が経営に戻りましたが、明治3年(1870)、この窯が経営を維持していくことが困難となり、ついに閉じられました。翌年、この窯は塚谷浅・大蔵寿楽に譲渡され、明治12年(1879)に九谷陶器会社が設立されるまで、民営として再出発し、二人が作品造りを続けました。

主な陶工たち

永楽和全 文政6年-明治29年(1823-1896)

永楽和全は、慶応元年(1865)、大聖寺藩の招聘で山代に来て、明治3年(1870)に京に戻りました。通算6ヶ年間在藩し、藩との契約期間3ヶ年が終わったあとは、民営に変わっていた松山窯、木崎窯で作陶しました。

九谷本窯での和全は、永楽家が京の名家だけあって、形・文様ともに鮮やかで綺麗といってよいほど、当時の陶工の中でその比をみない優れた作品を多く制作しました。当初は、伊賀・南蛮・朝鮮・唐津写しなどを制作し、そのうち、京風な金欄手・呉須赤絵・万暦・安南・絵高麗・染付などに広げその作陶の幅は広いものでした。独自の味わいある作風によって加賀陶磁器の中に新しい息吹を吹き込んだといわれます。

大蔵清七

和全が京都や能見郡の良土を使用して素地を改良し、後に荒谷陶石を使うに及んで、極めて表面が綺麗に仕上がるようになり、硬く少し青味を帯びたものに改良され、この改善に大きな役割を果たしたのが大蔵清七で、後に和全から「寿楽」名を賜りました。

作品の特色

和全の金襴手は飯田屋八郎右衛門や九谷庄三の金襴手にはないもので、赤地の上に金彩で図案や文様を表現し、精巧優秀な描法によって作品を制作しました。形状にも和全の巧妙な轆轤操作による風雅な趣が見られます。全般に、加賀での制作に際して上品で美しい“あり様(ざま)”をどこまでも追い求めたといわれ、したがって、山水人物などの複雑な図案を避けたといわれます。

絵の具には、黄・青緑・青・紫と、古九谷の丹ばん(赤色顔料の原石)が使われましたが、赤絵金襴手の赤色は永楽家に受け継がれてきた秘法の南京赤を用いて制作しました。その赤は濃厚でありながら渋味や黒味がなく、温和な光沢を放ち、わが国で陶磁器に用いられた赤色の中でもっとも優れたものといわれています。

金彩の手法は赤地の上に雲・鶴・唐草などの図案を金彩し、さらに針金で線を削って残すというものでした。

作品の解説

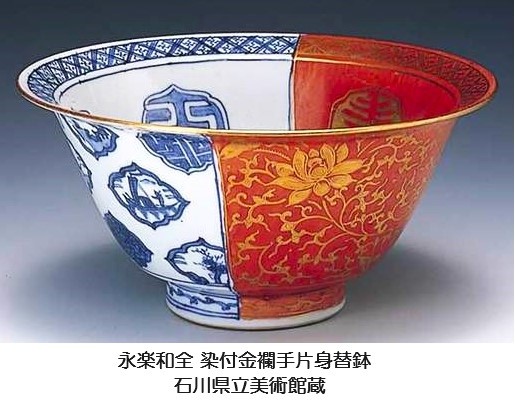

染付金襴手片身替鉢 石川県立美術館蔵

口径 約21.8㎝ 高さ 約10.8㎝

片身替わり(左右、もしくは上下の文様や色合いなどが違うもの)の手法で左半分に染付、右半分に金襴手という九谷焼では見られなかった手法を取り入れ、文様としては鐔(刀のつば)状の中に祥瑞文、赤地に京風な金彩で牡丹唐草文が描かれていて精製された真っ白な素地に染付がされています。全体的に京の雅さと加賀の武家嗜好とをうまく取り込んだ作品であり、また染付と金襴手の調和がよくなされた作品です。

器種

酒器・菓子器・茗器・鉢など

銘

和全の作品には「於九谷永楽造」(染付書き)「於春日山善五郎造」「於春日山永楽造」など、多くの銘が見られ、他に「春日山」「永楽」などの印を捺したものもあります。(この「春日山」は金沢の春日山窯のことではなく、山代温泉の春日山のことをさします。)