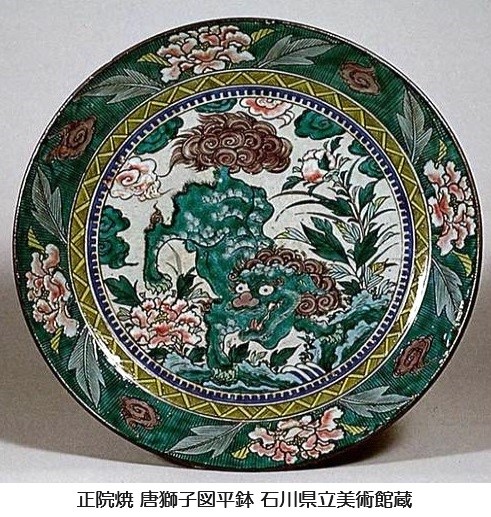

正院焼

天保元年頃~天保14年頃(1830~1843)

正院焼は能登珠洲郡正院村(現、珠洲市正院町)の次兵衛(通称、弥蔵と称した)が始めた焼き物、弥蔵焼ともいわれます。文化・文政頃までは越中瀬戸焼系のものとものを生産していましたが、天保初年頃から九谷系の色絵に転じたと考えられています。

窯の盛衰

正院焼の窯跡はいまだ確認されていなく、いつ頃から始まったかについては諸説があります。現在のところ、遺品や資料などから、九谷系の色絵を焼き始めたのは天保元年と推定されています。

正院焼の最盛期は天保6~7年(1835~1836)頃といわれ、商品となる製品を生産し、近隣だけでなく金沢まで運んで売りさばいることがわかっています。

この頃、専門画家や画工がここを訪れています。羽咋の南画家 山崎雲山、京都の画家 文龍といった専門画家が来遊し、絵付を試み、また、三田勇次郎が天保7~同8年(1836~1837)頃に来て製陶の技術指導に当たりました。このほか、加賀から九谷焼の陶工が来ていたともいわれています。

廃窯の時期についても諸説がありますが、資料から類推して、天保14年(1843)頃と考えられます。天保8年(1837)、次兵衛が亡くなった後を継いだ子の次兵衛が、一連の事件のため夜逃げ同様に村を去ったということから、天保8年以後は衰退の方向へと向かい、天保末年近くになると、窯の操業を維持できなくなり、少なくとも天保14年頃には廃窯に追い込まれたといわれます。

主な陶画工

次兵衛

次兵衛は本職が染物業を営み、塗物、彫刻をも手がけたといわれ、生来器用な人物であったと考えらます。

山崎雲山

羽咋の生まれの南画家で、京に住み、王羲之の書を学び、池大雅に私淑し、頼山陽と交遊がありました。江戸後期、雲山の晩年の頃、能登各地を遊歴して山水画、梅竹画を得意として絵付しました。

作品の特色

越中瀬戸系のものは遺品が少なく、生活雑器が多いといわれています。

九谷系は、器面を絵の具で塗り潰すいわゆる塗埋手の技法による吉田屋風のものが多く、正院焼といえば、この色絵のものがよく知られ、見るべきものがたくさんあります。

素地は加賀方面から陶石か素地そのものを取り寄せたと考えられ、磁器系の素地も見られます。

絵の具の色調は、鉄分を含む赤黒い胎土の関係から、紫・紺青・緑・黄・赤の五彩の絵の具を使用していて、赤色はやや柿色か焦茶色がかりで、紫・黄も十分に発色していなく、全体としてどことなく色彩の調和に欠ける傾向がありあります。

図案は鶴・孔雀・鳳風・龍・獅子・鯉・亀・牡丹・芭蕉・菊・柘相・枇杷・栗など吉祥慶寿の意味をもつものが多く、単独あるいは組み合わせて意匠化されています。また、中国故事から取材した唐人物遊宴図・弾琴図・独釣図・観松図および楼閣山水図など当時流行した南画の画題をも意匠に取り入れています。

器種

越中瀬戸系のものは、摺り鉢(鉄釉や灰釉を施す)・瓶・茶碗・火鉢などの日用雑器が中心です。

九谷系のものは、大皿・中皿・鉢・徳利・食寵といった飲食器類が多く、ほかに水指・置物などがあります。

裏銘・花押

越中瀬戸系のものは、いずれも無銘です。

九谷系のものは、一重や二重角の中に「正院」「福」「九谷」などを黒呉須で書き、その上に絵の具をかけています。

また、色絵山水文大鉢(能都町歴史民俗資料館所蔵)には「於正院滝吉」、色絵遊鯉図大鉢(個人蔵)に「天保丙申冬遊干能州正院陶舎平安文龍(花押)」など、絵付をした者がわかる作品があります。