再興九谷の素地 江沼地方

再興九谷の諸窯の中で、江沼地方での最初の窯元は吉田屋窯でした。100数十年前に九谷村の九谷古窯で古九谷を焼いた歴史の地でしたが、九谷焼を再興するのは難ししいことでした。“人に技術がついて行く”のとおり、本多貞吉が若杉窯において養成した陶工や陶画工が九谷焼の陶法を普及させたところは本藩 加賀藩内でした。支藩の大聖寺藩において吉田屋窯を興すにあたり主軸となって準備していた粟生屋源右衛門に対し能美郡奉行が一時的に“他行差し止め”(たぎょうさしどめ 有能な技術者が藩外に出ることを禁じた)が下したため吉田屋窯の開窯が危ぶまれました。

結果的には、吉田屋伝右衛門が大聖寺藩の支援を受けることで(監督下に置いて)、源右衛門が吉田屋窯の開窯に参加することが許され、吉田屋窯で青手古九谷が再興されました。その後、吉田屋窯の素地窯は宮本屋窯、九谷本窯、明治期の九谷陶器会社、大蔵窯、寿楽窯へと改良が加えられ維持されていきました。江戸末期、江沼地方には他にも木崎窯、松山窯などが誕生し、これらの窯元が江沼九谷の素地を支えました。

金沢地方の素地の素地;春日山窯/民山窯

能美・小松地方の素地;若杉窯/小野窯/佐野窯/庄三工房/連代寺窯

吉田屋窯の素地

- 窯元・支配人 吉田屋伝右衛門(四代目)/宮本屋宇右衛門

- 陶工 本多清兵衛(石方轆轤)/ほか十数名

- 陶画工 粟生屋源右衛門/越中屋幸助/鍋屋丈助

吉田屋窯は、文政7年(1824)、吉田屋伝右衛門が古九谷青手の再現を目指して、本多貞吉の薫陶をうけた小松の粟生屋源右衛門、貞吉の養子 本多清兵衛の協力を得て開かれました。最初の素地窯は九谷古窯の脇に築かれたものの、冬季の積雪、素地や製品の運搬不便などのため、翌々年に山代越中谷に移されました。

素地造りにおいて、清兵衛は、源右衛門が郡奉行から“他行差し止め”の命で吉田屋窯から小松に戻されたことから、加賀以外の江州甲賀郡(信楽焼の産地)、京都若宮八幡(清水焼産地五条坂の近く)などから重要な役職に充てる陶工たちを集めました。

近年の調査によると、山代越中谷の素地窯は全長約10m、幅約5mの連房式登り窯で、構造としては5層に分かれ、4室の焼成室(製品を詰めて焼成するための部屋)となる窯でした。一方で、本多貞吉が築いた小松市若杉町の素地窯は詳細不明で、丘陵斜面に階段状に構築された連房式登り窯で、構造としては燃焼室と焼成室3房が確認されただけで(第2房だけは幅約3.6m、奥行およそ60㎝)、全長は不明です。清兵衛は貞吉から伝授された技術に出身地の江州甲賀群信楽の登り窯(中世末期頃の窖窯から江戸時代に登り窯に)を参考にしたと考えられます。

吉田屋窯の運営について記述した「吉田屋文書」の中で素地に関する記述があり(珍しいことです)、それによると、九谷村、松山村、山代村(白土山の白の土)から素地に適した土石を運んで造ったと書かれています。そこには各地の土石をどのような比率で混ぜたかまでは書かれていなく、それは、原料の産地がいつも同じでなく、同じ産地であって採掘場所によって成分が異なっていためと考えられます。土石が自然物であり、素地には色合いや素地肌が異なるのが当然であり陶工の腕の見せ所でした。

九谷村の登り窯で焼かれた素地は鼠色で分厚く、当初、山代の作品は各地の陶石に粘土や田土を混ぜ合わせたので、赤褐色、やや黄ばんだ色、鼠色などの色合いのものが見られ、分厚い素地が目立ちます。いろいろな色合いに合わせるために、黄・緑・紫の三色で塗り埋めた吉田屋窯独特の“塗埋手”が誕生したといわれました。

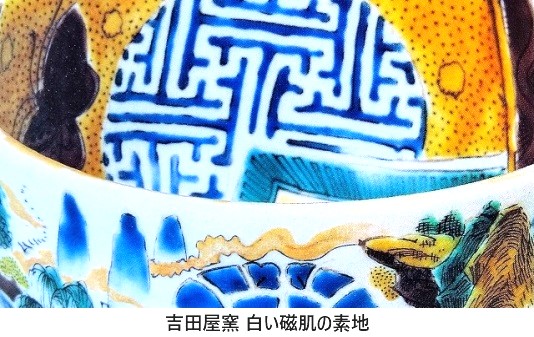

一方で、上記の画像のように、吉田屋窯特有の黄色の地の中に紺青の文様を白で抜いて、3色のコンストラクトが上手く出ていて染付のように仕上がっています。“塗埋手”だけでなく、白抜きした作品が多くあります。山代村白土山の白土を加えた素地と思われます。

一方で、上記の画像のように、吉田屋窯特有の黄色の地の中に紺青の文様を白で抜いて、3色のコンストラクトが上手く出ていて染付のように仕上がっています。“塗埋手”だけでなく、白抜きした作品が多くあります。山代村白土山の白土を加えた素地と思われます。

木崎窯の素地

- 窯元 木崎卜什/木崎万亀

- 陶画工 卜什/万亀/木崎千右衛門(万亀の弟)

木崎卜什が天保2年(1831)に自宅邸内に窯を築いて赤絵を創始しました。その素地は真っ白で赤色であり、そこに緻密な紋様を描き、金彩を施した作品は鮮やかな赤色と白のコントラストが見事です。卜什は築窯の6年前の文政10年(1825)に諸国を遊歴し、特に、有田、唐津に至って陶法を学び、文政12年(1829)に京都に戻り五条坂辺りで清水焼を修得しました。卜什を継いだ万亀も京都で陶法を修得していて、両者の陶法は優れていたといわれ、仁和寺御室御所の法橋に任ぜられました。大蔵寿楽(この頃は松山村の清七と呼ばれていた)がこれを聞き及んで万延元年(1860)から数年間陶法を学んだ後、松山窯、九谷本窯で素地造りに励んだと考えられます。

木崎窯の素地は、卜什と万亀の作品が少ないこと(京都で売り捌かれたとみられる)から全体像を捉えらないものの、いずれも再興九谷にはなかった真っ白であり、堅牢な素地肌のように感じられます。素地の原料は卜什が窯を開いたころ、衰微し始めていた吉田屋窯の原料と同じであったとみられるが、卜什の素地焼成技術によって上述のような素地が造られたと考えられます。

宮本屋窯の素地

- 窯元 宮本屋宇右衛門/宮本屋理右衛門

- 陶工 木越八兵衛

- 陶画工 飯田屋八郎右衛門/軽海屋半兵衛

宮本屋窯は天保2年(1832)に吉田屋窯の支配人であった宮本屋宇右衛門によって開かれました。宇右衛門はそれまでの画風を一新させるため、素地工には若杉窯の陶工であった木越八兵衛を、画工には大聖寺の染織職人 飯田屋八郎右衛門をそれぞれ主工として招き入れました。八兵衛は若い頃から若杉窯で本多清兵衛と並んで優れた陶工であったといわれます。

宮本屋窯初期の素地造り八兵衛は、宮本窯へ移る前に、吉田屋窯から去る本多清兵衛から素地の品質を聞いていました。八兵衛と清兵衛の二人は、元々、若杉窯の陶工(*)で、本多貞吉の兄弟弟子であった間柄から、八兵衛は、清兵衛から吉田屋窯固有の窯について聞いたといわれます。後年に見つかった記録から、吉田屋窯が九谷村から山代に移った後、清兵衛が松山村の白土を使って素地を改良したことを八兵衛に伝えていたことがわかりました。八兵衛が宮本屋窯に移ったとき、清兵衛から引き継いだ方法に沿って、吉田屋窯が焼き止めする直前と同じ品質の素地を焼き、宮本屋窯初期の青手風の製品造りに尽くしました。

「八郎手」のための素地

八兵衛は清兵衛の教えに従い「八郎手」の素地のために山代白土山の精選された白土を加えるなどして、素地を改良しました。その素地について『定本九谷』(松本佐太郎(*) 初版昭和15年発刊)の中で「素地が白色であってもやや青みを帯びた色合いで、地肌の綺麗な素地が細描図に適していた」と評価しました。宮本屋窯が「能美郡の諸窯のように多量生産をモットーとしなかったために素地の品質も善良で立派な磁器も出来たために一層絵付も引き立った」と高く評価され、八兵衛以降、陶工の技巧をもって素地も製品も評価されようになりました。

松山窯の素地

- 主宰者 大聖寺藩士 山本彦左衛門

- 主工/助工 粟生屋源右衛門/松屋菊三郎

- 陶工 大蔵寿楽/浜坂清五郎/西出吉平/北出宇与門/ほか

- 陶画工 中野忠次/永楽和全(九谷本窯の後)

松山窯は、嘉永元年(1848)、大聖寺藩が山本彦左衛門(不祥)に命じて江沼郡松山村に開かせました。蓮代寺窯の松屋菊三郎、粟生屋源右衛門を招いて作陶を行い、主に藩の贈答品として古九谷青手風の作品が作られ、その意匠構成が優れていました。ただ、藩営から民営に移ると、染付や陶器製の日用雑器が多く作られました。

藩営時代の素地は大聖寺藩内の九谷村・吸坂村・勅使村などの陶石や土を原料にしたといわれ、松屋菊三郎、粟生屋源右衛門がもたらした蓮代寺窯の技術によって焼成されました。鼠色や白色の硬い素地で、白地を背に描かれた山水図の作品、また古九谷青手に倣って余白の全てを紫で塗り埋められた地肌の整った作品もあり、良い磁胎であることがわかります。

九谷本窯の素地

- 主宰者 大聖寺藩産物方/(明治以降)塚谷浅/大蔵寿楽

- 主工/助工 永楽和全/西村宗三郎

- 陶工 大蔵寿楽

九谷本窯は、万延元年(1860)、大聖寺藩が殖産興業のために、閉じていた宮本屋窯を買い上げ、藩士 塚谷竹軒と浅井一毫を起用して開かれました。その経営が江沼郡山代村(現加賀市山代温泉)の三藤文次郎と藩吏の藤懸八十城があたりましたが、窯元として経験不足であったため、当初から窯の経営は芳しくなく、経営改善のため、慶応元年(1865)、京の名工 永楽和全と義弟の西村宗三郎を招いて経営改善を図りました。

和全が先ずやったことは、素地を精良なものに改良し、形状、絵付などに工夫を凝らした作品を制作したところ、九谷本窯の作品は加賀陶磁の優品として高く評価されるようになり、窯自体も“永楽窯”と呼ばれるほど有名になりました。

素地は、まず、大聖寺藩内の原土で焼かれましたが、その産出量が少なく均質でなかったため、京および能見郡の良土に変えました。その後、荒谷(現在の白山市荒谷)で発見された荒谷陶石を原料に変えたところ、少し青味を帯び、硬く、極めて表面が綺麗に素地に改良されました。

この素地に絵付された作品の多くは、永楽風と呼ばれ、特に、染付と赤絵金彩の作品、金襴手の作品が優れました。素地に焼き付けられた染付、永楽家伝来秘法である南京赤、そして伝統的な九谷五彩の黄・青緑・青・紫が良く調和し、京風の雅さを感じさせる名品が次々に制作されました。

和全は大聖寺藩との契約が終わった後も、数年間、山代で制作活動を続けたので、明治九谷で活躍した陶画工に大きな影響を与えました。特に、この素地作りは、ほかの産地のものと比肩できるほど良質な素地であったので、明治以降、大蔵寿楽(寿楽窯)、北出宇与門(北出窯)などに受け継がれました。