再興九谷の素地 能美・小松地方

本多貞吉は、若杉窯に移ってからその素地窯の技術を確立し、また現在も原料として使われている良質の花坂陶石を発見しました。素地に染付した生活雑器を量産し加賀藩の殖産興業の基盤を築いたこと、門人の粟生屋源右衛門と清兵衛(後に養子となった)をして色絵磁器のために絵の具そのものと素地を研究させ、二人の技術力を吉田屋窯で開花させたこと、能美・小松地方での素地造りを定着させたことなど、本多貞吉の貢献は大きかったと言えます。(参照;再興九谷の陶祖 本多貞吉)

金沢地方の素地;春日山窯/民山窯

江沼地方の素地;吉田屋窯/宮本屋窯/木崎窯/松山窯/九谷本窯

若杉窯の素地

- 窯元 若杉村十村 林八兵衛

- 主工 本多貞吉/三田勇次郎(貞吉没後)

- 陶画工 粟生屋源右衛門/九谷庄三/鍋屋丈助

若杉窯は、文化8年(1811)、本多貞吉によって能見郡花坂村に開かれた窯でした。その窯は貞吉が磁器の生産のために必要な豊富で良質な陶石を探し、能見郡花坂村六兵衛山にそれを見つけ(花坂陶石と呼ばれる)、その場から近い若杉村に築かれました。花坂村六兵衛山に次いで、同村アサラ山でも陶石を発見したことで、明治期にかけての産業九谷の礎となりました。花坂陶石の品質は天草陶石と同様に良質で、本多貞吉が肥前出身であり、天草の原土採掘の経験をもとに探し当てただけに、この陶石による陶土で成形された素地の品質は優れ、明治期に有田焼に劣らず高い評価を受けました。この陶石は現在でも九谷焼の素地原料の重要な供給源であり続けています。

貞吉は文政2年(1819)に亡くなるまで登り窯を改良し続け、貞吉の没後も、天保元年(1830)、当時、若杉窯を経営していた橋本屋安兵衛の要請で、磁器先進地の肥前に赴いて製陶、築窯、焼成法を究めて戻った斉田伊三郎がその技術を若杉窯の発展に活かし、良質な素地を造り続けることができました。ただ、その後、天保7年(1836)工場が全焼したにもかかわらず、翌年、隣村の八幡に工場を移し、さらに生産規模を拡大できたのは貞吉の遺した技術の承継ができたといえます。

若杉窯に使われた陶土の大きな特色は、腰の強いためにロクロ水挽き(ロクロで成形時に水を使って滑りを良くして成形する方法)に向いていて、大きな皿や鉢は無論のこと、六角、八角、菊型、扇型、輪花などの素地成形にも適していることでした。近年の科学的分析によって花坂陶石はカオリン(カオリン石)の一種で、長石類が自然に分解変質した白色の粘土であることがわかり、この陶石だけで磁器用の素地が造れることがわかりました。また、その素地は1300~1400℃の高温で約15~20時間ほど焼くと、硬く軽く焼き締まり、ガラス化した釉薬と密着して吸水性のない純白透明性の素地に仕上がることもわかりました。

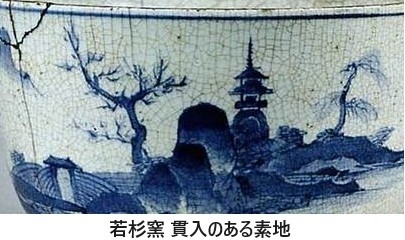

貞吉は、京都の寅吉(後に吉田屋窯へ移りました)、肥前平戸の平助、紀伊熊野の虎吉ら磁器先進地で活躍した陶工を呼び寄せて窯の性能を高め続けました。当初、若杉窯の素地には淡い卵黄色で不規則な貫入があり、染付には若杉窯特有の荒い貫入(*)が多く入ったものが目立ち、染付は黒味がかった青で発色しました。これは呉須に含まれる不純物、素地に含まれる成分、窯の温度などが影響し合って染付の色に濃淡の変化を起こさせたことによるとわかっており、また、貫入は釉薬と温度に係わるとみられ、若杉窯の染付の多くでは釉薬が厚く施釉されたことも影響したと考えられます。

*貫入-素焼きの素地はその上に釉薬を施釉してから1200度から1300度という高温で焼いたとき、釉薬の成分によって溶融する温度が異なり、焼成後、冷却する時の素地と釉薬の収縮率に差があるため釉薬の表層にひび模様できること

若杉窯では染付に続いて色絵磁器が造られ、その画風はいくつかあり、春日山窯や明風の呉須赤絵写しを思い起こさせる作品、吉田屋窯の塗埋手と見間違えるほどの作品、上の画像のように真っ白な素地に赤色の際立つ作品(“若杉伊万里”と呼ばれる)などがあり、それは伊万里に似た真っ白な素地です。貞吉は清兵衛を養成して色絵磁器の制作に備え貫入も絵の具の剥離もない素地造りを研究させていたと思われます。

若杉窯では染付に続いて色絵磁器が造られ、その画風はいくつかあり、春日山窯や明風の呉須赤絵写しを思い起こさせる作品、吉田屋窯の塗埋手と見間違えるほどの作品、上の画像のように真っ白な素地に赤色の際立つ作品(“若杉伊万里”と呼ばれる)などがあり、それは伊万里に似た真っ白な素地です。貞吉は清兵衛を養成して色絵磁器の制作に備え貫入も絵の具の剥離もない素地造りを研究させていたと思われます。

しかしながら、若杉窯は文政中頃から大量生産のために素地窯での焼成時間を短くしたことで、その素地はこれまでの堅質な磁器の特色を失い著しく品質が低下し、その品質は軟弱となり、黒ずんだ黄卵色を帯び、亀裂のある一種の半磁器のようになりました。このため、素地窯の役割すら果たすことができず、明治8年廃窯に追い込まれました。

小野窯の素地

- 窯元 薮六右衛門

- 窯方工/素地工 (薮六右衛門自身か詳細不明)/斉田伊三郎(指導)

- 陶画工 粟生屋源右衛門/九谷庄三/板屋甚三郎/鍋屋栄吉

小野窯は、文政5年(1822)、若杉窯で本多貞吉から製陶の技法を学んだ小野村の藪六右衛門によって開かれました。六右衛門は近村の埴田・八幡・本江などの土を使い素地造りを始めましたが、良いものを作ることができなかったので、素地の改良が続けたところ、天保元年(1830)に鍋谷村に良質の陶石(鍋屋陶石と呼ばれる)を発見すると、素地の改良が進みました。このころ、隣村の斉田伊三郎が磁器先進地の肥前で製陶、築窯、焼成法を究めて佐野村に戻っていたので、窯の運営をはじめ、素地作りや上絵技術の向上に力を借りたことがわかっています。“小野山陶器所大宝恵帳(おぼえ 大福帳のこと)”の中に「佐野村 伊三郎」の名前が見られ、小野窯の赤絵の絵付手法に伊三郎の作品に似たところがあり、伊三郎が小野窯に深く係わったことがうかがえられます。

小野窯の素地は若杉窯ほどの真っ白で硬い磁胎でなかったものの、松屋菊三郎、九谷庄三(幼名 庄七のころ)らによって絵付された製品や、民山窯の赤絵細描と斉田伊三郎の佐野赤絵が混合したような製品が評判を呼んだように素地の品質が良かったといわれます。しかしながら、主工となる陶画工が入れ替わったので、素地専門の窯元として存続したものの、同5年(1872)に廃窯になりました。若杉窯と同様に、小野窯も素地が陶画工によって活かされたことがわかる事例となりました。

小野窯の素地は若杉窯ほどの真っ白で硬い磁胎でなかったものの、松屋菊三郎、九谷庄三(幼名 庄七のころ)らによって絵付された製品や、民山窯の赤絵細描と斉田伊三郎の佐野赤絵が混合したような製品が評判を呼んだように素地の品質が良かったといわれます。しかしながら、主工となる陶画工が入れ替わったので、素地専門の窯元として存続したものの、同5年(1872)に廃窯になりました。若杉窯と同様に、小野窯も素地が陶画工によって活かされたことがわかる事例となりました。

佐野窯の素地

- 窯元 斉田伊三郎

- 陶工 山本太吉/中川源左衛門/深田源六/三川庄助 ほか

- 陶画工 亀田山月/富田松鶴/西本源平/橋田与三郎 ほか

斉田伊三郎は、天保6年(1835)、40歳のとき、佐野村に絵付窯を開き、陶画塾も始め、近隣の窯元(主に小野窯と考えられる)から素地を買い入れ、絵付業を始めました。そのうち、佐野村で素地を焼くことを考えるようになり、安政5(1858)年、能美郡佐野与四兵衛山で陶石(佐野陶石と呼ばれる)を発見したので、中川源左衛門、 三川庄助、深田源六らに素地窯を築くように勧めました。この築窯のとき、斉田伊三郎は、小松の素地窯 松村屋で9ヵ年に及ぶ修業を重ねていた小松の埴田(はねだ)出身の山元太吉を知り、佐野村に太吉を招き入れました。太吉は5ヵ年にわたり佐野に滞在して、築窯、陶土の製造、製陶の一切にわたって陣頭指揮をとったといわれます。

佐野赤絵の作品は佐野で素地窯ができる前と後では変わったと思われます。当初は小野窯などから素地の供給を受けたと考えられ、上の画像のように、伊三郎の初期の作品の素地は真っ白であっても硬い磁胎でなく貫入も見られました。その後に築かれた佐野窯の素地を用いた作品とははっきりと異なりました。

九谷庄三工房の素地

- 工房主宰者 九谷庄三

- 素地仕入先 小野窯/若杉窯/佐野窯/近隣の良質な素地窯

- 陶画工 (庄三の補助者)武腰善平/中川二作/小酒磯右衛門/中野忠次・笠間弥一郎

九谷庄三は、元は寺井村の人でしたが、庄七(九谷庄三の幼名)といっていたころから、若杉窯、小野窯で修業したので、小野窯で絵付し作品は高い評価を得ました。天保12年(1842)、26歳のときに寺井に戻り、絵付工房を開き、近隣の窯元から良品を選んで制作して“庄三風”という画風を生み出し、それが評判を呼びました。

庄三は絵付工房を開く前に小松の五国寺で陶石を発見し、また九谷村の陶石で求める素地ができるかどうか素地について研究しましたが、自家用の素地窯を持たず、庄三の画風や器体に合わせ素地を近隣の窯元から選びました。庄三工房で用いられた多くの素地は、初めは小野窯、後には若杉窯、佐野窯のものでした。それらの素地の色は淡い茶褐色であり、ときに、淡い鼠色で、白磁を用いることは少なかったといわれます。それは白磁が庄三風に向いていなかったからといわれ、庄三風の作品に用いられた絵の具が青・緑・紫・赤・黒などの中間色が多く、それらを用いて精緻な花鳥図、中国風の山水図、農村の風景図などを密集して描き、文樣などで空間を埋めたので、あえて白磁でなくともよかったと考えられます。

庄三は絵付工房を開く前に小松の五国寺で陶石を発見し、また九谷村の陶石で求める素地ができるかどうか素地について研究しましたが、自家用の素地窯を持たず、庄三の画風や器体に合わせ素地を近隣の窯元から選びました。庄三工房で用いられた多くの素地は、初めは小野窯、後には若杉窯、佐野窯のものでした。それらの素地の色は淡い茶褐色であり、ときに、淡い鼠色で、白磁を用いることは少なかったといわれます。それは白磁が庄三風に向いていなかったからといわれ、庄三風の作品に用いられた絵の具が青・緑・紫・赤・黒などの中間色が多く、それらを用いて精緻な花鳥図、中国風の山水図、農村の風景図などを密集して描き、文樣などで空間を埋めたので、あえて白磁でなくともよかったと考えられます。

連代寺窯の素地

- 窯元 粟生屋源右衛門/松屋菊三郎

- 陶工 川尻嘉平/中小路七蔵/松山清七(後の大蔵寿楽)

- 陶画工 粟生屋源右衛門/松屋菊三郎

蓮代寺窯は、弘化4年(1847)、小松の松屋菊三郎が粟生屋源右衛門の助けを得て能美郡連代寺村に開かれました。菊三郎は佐野の斉田伊三郎に陶画を習い、小野窯で素地造りを経験した上で粟生屋源右衛門の陶法を教わりました。

当初の素地は、陶土に土が多く配合されたので、上手くいかず改良を続けました。鉄分を含み、上の画像のように、明るい茶褐色な素地が出来るようになりましたが、まだ貫入が入りました。

当初の素地は、陶土に土が多く配合されたので、上手くいかず改良を続けました。鉄分を含み、上の画像のように、明るい茶褐色な素地が出来るようになりましたが、まだ貫入が入りました。

菊三郎は、文久年間(1861-1864)、素地と釉薬の相性が良くなければ貫入や絵の具の剥離が起こりやすいことを知り、また花坂陶石など近隣の陶石や粘土を材料にし、窯の火度もかなり強くしたところ、古九谷が白磁の素地に五彩で絵付したと同じような素地作りの技法を突き止めました。この窯では主工の粟生屋源右衛門のほかに、陶工の川尻嘉平、大倉清七らが活躍し、彼らは、明治期になると、小松八幡、大聖寺、山代で明治九谷の素地を作る窯の指導者となりました。

こうして、菊三郎は完成した素地に明風の五彩で絵付することに成功して、古九谷と同じ程度の作品を制作しました。後世、連代寺窯の作品は評価され、明治期に松本佐太郎(菊三郎を継いだ松本佐平の子)は、吉田屋窯の青九谷が磁器でなく一種の炻器の上に絵付したものであるのに対し、連代寺窯の青九谷を「真の青九谷である。世にこれを青九谷と云う」と高く評価しました。