明治九谷を支えた素地窯と陶工

17世紀中頃に九谷古窯が築かれた当初は一時的に素地が焼かれたものの、素地造りの技術力が未熟であったため、素地を肥前からの移入に変えました。その後100年以上の中断をはさんで、江戸末期、再興九谷の諸窯で素地が焼かれましたが、質の良い素地を継続的に造ることができず、試行錯誤が繰り返されました。

経験的にわかったことは、素焼き(すやき)の素地にかける貫入の起こらない釉薬を調合すること、1300℃前後で本焼きした素地を冷やして取り出すまで手順を工夫したことなどでした。素焼きの素地、釉薬なとの素材が高温で焼成されたとき、それぞれが膨張し、また、素材の成分によって膨張に差があることがわかり、素地や釉薬に適した原材料を厳選し、素地窯内の焼成温度を調整したことで、相性を見つけ出したと考えられます。

さらに、明治期になっても再興九谷の諸窯の若杉窯、小野窯、佐野窯、連代寺窯、九谷本窯などの素地窯は素地を製造し続けていたにもかかわらず、明治中期にかけ、磁器先進地から素地窯を築く新しい方法を取り入れて普及を図ったこと、産業九谷向けに大量の素地を供給する体制(素地造りと絵付の分業化)を築いたこと、そして、新しい絵付様式に合わせて高品質の白磁の素地を造ることなどが求められ、各地方の条件や事情に照らして進められました。

金沢に設けられた素地窯と学校

金沢地方では、春日山窯、民山窯の素地は硬く焼き締められていたものの、白磁でなく、また窯元が閉ざされると、素地窯も閉じられていたので、明治期に入って操業していた素地窯がなかったことから、石川県は石川県勧業試験場を設置し、その中の学科の一つ、陶器科は、素地窯、鋳型成形、絵付などのための先進技術の開発のために伝習生(将来の指導者となる人材)を教育訓練する場を作りました。新しい技術を修得した人材の育成と技術の伝播を図ったということでした。その後、この素地窯は金沢市内の窯元「藤岡岩花堂」に受け継がれ、伝習生が各地に散らばって活躍しました。

産業九谷を支えた小松・能美地方の素地窯と陶工

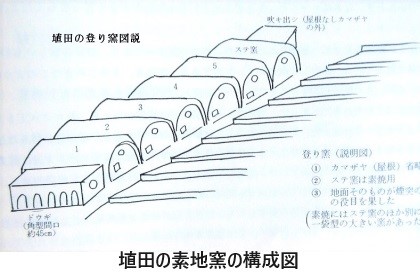

江戸末期にこの地方では九谷庄三らによって素地作りと絵付の分業化が唱えられました。明治期に入ると、拍車がかかり、現在の小松・寺井地域に次々に素地専門の窯元が登場したほか、佐野窯のように既存の素地窯ではその基数を増やしました。こうして、産業九谷向けに製造された大量の素地は多くの陶画工や陶器商人に供給され、小松市八幡、埴田などの地域、あるいは九谷庄三の絵付工房に近い地域には、陶土を専門的に精製する工場である“泥屋”あるいは“水簸(*)屋”、その陶土を使って素地を成形した上で釉薬をかけて焼成まで手掛けた“素地窯”が次々に登場し、その中心となって活躍した陶工が山元太吉と松原新吉でした。

(注)水簸 - 水の力だけで上質の陶土をつくるために、砕いた陶石を水の中に入れ、沈む重さの違いを利用して、長い時間をかけて汚れや鉄分などの不純物を沈殿させて取り除き、粒をそろえる方法

九谷赤絵を絵付した白磁の素地

明治中期までに、江沼地方では“九谷赤絵”の細描画が竹内吟秋、浅井一毫、そして二人の門人らによってその技法が確立しました。二人の名工は九谷陶器会社において“九谷赤絵”になくてはならなかった素地を陶工 大蔵寿楽らと協業して造りました。その素地は透明なガラス層で覆われた白磁で、繊細な赤絵を描くことに適したものでした。作品の表面には貫入がなく絵の具の剥離もなく「赤色」の線描が鮮やかに浮かび上がったように発色しました。この絵付様式は、存続していた伝統的な九谷焼の生産方式(素地造りから絵付までの窯元での一貫生産)の下、どちらも名工と呼ばれた陶工と陶画工が技術力を発揮して素地を造る環境があったからと考えらます。

詳説;江沼地方の素地窯と陶工