産業九谷を支えた小松・能美地方の素地窯と陶工

明治期に九谷焼が殖産興業の主要産品として発展し始めたとき、必要だったものは良質で大量の素地でした。特に、明治初期において九谷焼の素地には大きな問題がありました。例えば、明治初期に廃窯した若杉窯、小野窯などでは素地の大量生産を求められると、手間暇のかかる陶土作りを簡略化して素地窯の焼成時間を短くしたため、その素地は堅質さを失い、軟弱でやや黒ずんだ黄色を帯び、時には亀裂もある一種の半磁器のようなものでした。

また、上の画像のとおり、5枚の皿は「加賀国/綿野製」と銘のある輸出品で、歪みがあるのがわかります。その上、一枚一枚の重さが299g~361gとバラツキがあり、この皿の高台には“ハリ目”があります。裏側から皿の真ん中を支えた粘土玉が溶着し、焼成後にそれを剥がした跡です。これまで制作したことなかった洋皿の高台の径は広かったため、素地窯で焼くときに高台の中に“ヘタリ”が起こるのを防ぐため、粘土玉を挟み込んだ跡が残りました。

そして、中・大型品の素地の製作においても困難に直面しました。明治初期に欧米や国内で開かれた万国博覧会に出品された、中・大型の鉢、花瓶、香炉、壺などの素地を製作するのも初めてのことでした。ロクロ成形している最中に素地の重みのため下の方から歪みが入り、乾燥や焼成時の温度管理が不十分であったため、裂け目や割れなどが入ってしまうことが度々ありました。これらの問題は高台径の長い皿の“ヘタリ”と同じで、陶土に“粘り”をつけたこと、大型の素地の成形方法を改良したことで解決しました。

加えて、明治3年(1871)に金沢の阿部碧海が円中組(陶器商人の円中孫平による商社)から“珈琲具”(カップ&ソーサー)の素地を依頼されたとき、これもまた、経験したことなかった成形でした。カップの重さや大きさが均一でなく、取っ手も斜めに付けたといわれました。

小松・能美地方の素地窯の発展

| 文久3年(1863) | 山元太吉、埴田に築窯して独立する 山元窯の始まり |

| 明治元年(1868) | 松原新助、八幡に築窯して独立する |

| 明治3年(1871) | 松原新助、窯元と絵付の分離を主張し始める |

| 明治5年(1873) | 九間源助 小松吉竹で素地窯を開く*源助は腕の立つロクロ師 |

| 明治10年(1878) | 倉重太助、山本太平 能美湯谷で素地窯を開く

南仁三郎 佐野で素地窯を開く |

| 明治15年(1883) | 松原新助、川尻嘉平・若藤源次郎ら、八幡に有田風大円窯を開く

本郷幸太郎 能美和気に素地窯を開く |

| 明治16年(1884) | 北村弥三右衛門、小野村で新式の窯を開く |

| 明治20年(1888) | 松原新助らが小松八幡に陶磁器改良所を設置しフランス風直炎式円筒窯が築かれる 新助、改良所主任に就く |

こうしたことを次々に解決したのが八幡の松原新助の素地窯を初めとする小松・能美地方の素地窯で、素地窯を改良し、陶土の改良を進め、従来あった“型もの”技法を応用して解決したといわれます。江戸末期から明治初期にかけて、小松・能美地方に素地造りを専業とする窯が築かれ、その素地窯は良質な素地を大量に造り、産業九谷を素地の面から支えました。また、明治10年(1878)ころから、鉄分がほとんど含まれない花坂陶石と粘土を厳選して陶土を造り、それを使って成形された素焼きの素地に鍋谷陶石を原料にした釉薬をかけて焼くと、白磁に近いものができました。その素地では溶けた釉薬がガラス質となって表面全体を覆い、表面が滑らかになりました。明治15年(1883)にはこのような製法が取り入れた素地造りが盛んとなり、産業九谷から求められた大量かつ良質な素地を製造する基盤が徐々に出来上がりました。

小松・能美の主な陶工

| 埴田

(小松) |

山元太吉、山元菊松(太吉の後継者)、山元太郎松、東与三松・山元太郎松・坂井三太郎・中田藤松・石田権助・中川千松・山根辰松 |

| 河田

(小松) |

高盛昌・高太郎右衛門・東木長吉・小坂次郎松・本谷弥平・坂井岩松・西定松・中三太郎・坂井久徳 |

| 下八里

(小松) |

山下与作・小島文作・山川石松 |

| 八幡

(小松) |

松原新助・小原外次郎・宮本磯右衛門・宮本久四郎・山崎三郎平・木田作松・勝木太次郎・市村長作・松本菊松 |

| 吉竹

(小松) |

九間源助・三田長作・林仁三郎・吉岡与三松・竹内清市・安田政次 |

| 湯谷

(能美) |

倉重太助・山本太平 |

明治初期、素地造りに特化していた若杉窯と小野窯は、素地造りを専業とする“素地屋”と呼ばれた窯元との競争に敗れました。ただ、このとき問題がおきました。それは、大量生産する窯元が閉じたため、供給量が一時的に減ったため、資金力のある陶器商人が自分の絵付工場で使う素地を買い集めたことから、素地の価格が上がり、陶画工に良質な素地が回らなくなりました。これを解消すために、小松・能美地方では花坂(小松市)鍋谷(能美市五国寺松谷(小松市)の陶石を原料とした素地の製法が改良され、新規に素地業を始める陶工が次々に現れて供給量が増えました。決定的なことは、明治15年(1883)に松原新助らが小松八幡に有田風の大円窯を開き供給量を増やし、さらに、明治20年(1888)にも業界をあげて小松八幡に陶磁器改良所を設立し、フランス風直炎式円筒窯を築いたことにより良質な素地の供給が大量に増えました。

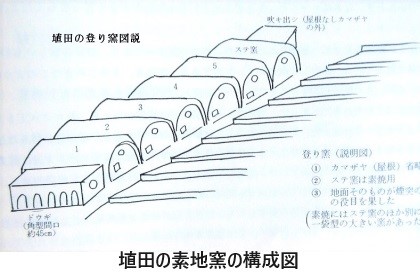

こうして、明治から大正にかけ、素地窯が陶石の産地(花坂や鍋谷)近くで造られ、現小松市では埴田(8か所の素地窯)河田(9か所)小野(1か所)下八里(4か所)吉竹(7か所)若杉(2か所)八幡地区(1か所)今江(1か所)の合計8地域42カ所の窯元が開けれ、また能美市では和気(4か所)鍋谷(1か所)徳山(2か所)湯谷(2か所)の合計4地域9カ所の窯元が開かれました。これら窯元で造られた素地は小松・能美地方のみならず、金沢九谷、富山県の福岡焼などの陶画工、絵付工場に供給されて産業九谷のために大いに貢献しました。特に、埴田と八幡の製陶業が盛んでした。

埴田の製陶業

埴田は古くから瓦窯があったところで、近くで九谷庄三が発見したとされる五国寺陶石を使った陶土造りが江戸末期に起こり、その陶土で造った素地が庄三工房で使われたといわれます。この地域に本格的な素地窯が出来たのは文久3年(1863)に山元太吉によって山元窯が開かれ、明治に入って素地への需要が増えると見て、この地域に次々に素地窯が起こりました。斉田伊三郎の高弟 道本七郎右衛門が明治3年(1870)に独立したとき、山元太吉が佐野窯の築窯に深くかかわった関係から、山元太吉の造った素地に絵付したといわれます。また、明治10年(1877)頃から九谷庄三の門人 篠田茂三郎が故郷の越中福岡で独立したとき、埴田の素地に庄三風に似た絵付をした(福岡焼「景岸園」と称した)といわれ、山元太吉の素地を使った可能性が十分にあります。

山元太吉の陶歴 生年不明-明治32年没 埴田に生まれる

山元太吉は、埴田村で素地窯を初めて築いたことから“埴田の太吉”といわれた陶工でした。太吉は、幼いころ、隣村の十村の家に奉公に出されたとき、その家で焼き物を焼いていたのを見て焼き物に強く惹かれ、小野窯へ逃げ込んで、そこで4年間見習いとして働きました。その後、小松の本江窯(素地窯)に移り、そこの親方から信頼を得て釉薬の調合まで修得したといわれます。さらに、9ヵ年、小松の窯元 松村屋(詳細不明)で修業して若杉窯でも腕を磨きました。安政5年(1858)、30歳のとき、斉田伊三郎が佐野の与四兵衛山に陶石を発見して伊三郎が素地窯を築くにあたり、太吉は築窯から陶土の製法、素地造りの技法など一切にわたり陣頭指揮に立ち、5ヵ年の歳月を佐野村で過ごしました。これで太吉は益々筑窯の技能を高めと考えられます。

文久3年(1863)、太吉は36歳のとき、埴田村へ戻って独立しました。素地作りと絵付との分業化が叫ばれた時期でしたので、多くの陶工がこの埴田で修業し、後に独立して窯元を開きました。そのうちの一人 山元菊松が太吉の素地窯を継ぎました。菊松は大正11年(1922)に狭野神社本殿の両脇に立つ染付の春日灯籠を奉納したといわれます。

八幡の製陶業

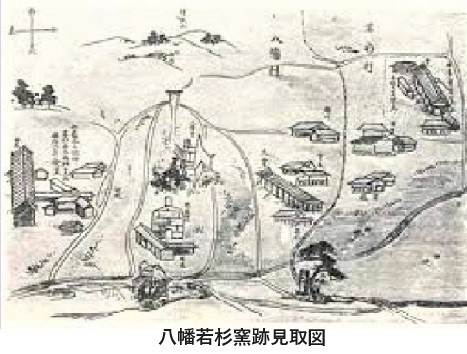

八幡村には古くから瓦製造業が盛んで、天保8年(1837)、若杉村から移転してきた若杉窯の周辺には他の素地窯が起こりました。前年の火災で若杉窯が八幡村に移ったころから、松原新助、若藤源次郎、川尻嘉平らの陶工が若杉窯の素地造りに携わりました。明治元年(1868)、松原新助、川尻嘉平らが若杉窯近くに新たに素地窯を築き、輸出用の素地造りを始めました。さらに、素地造りと絵付の分業化の気運が強まったことから、明治3年(1870)、松原新助によって素地造りの専業化が提唱され、これを受けて八幡近辺で素地窯が次々と築かれました。

明治15年(1882)ごろ、小松の陶画工 松本左平、松原新助らによって素地の製品規格の統一化と生産の合理化が図られてから素地の供給がより円滑となりました。続いて、松原新助、川尻嘉平、若藤源次郎らは品質の良い素地の大量生産を目的にして共同大円窯を築きました。その後、明治20年(1887)にはフランス風の直円筒窯や有田風の窯が築かれ、従来のものに比べ品質のよい素地がより大量に生産されました。これらの窯は後に松原新助が買い取り、良質な素地が効率よく大量生産することができるようになり、その素地を「新助製」の素地と呼んで上等な素地の代名詞のように称賛されたといわれます。また、綿野吉二、松本佐平らが輸出九谷の素地として使用したので、新助窯の素地への評価も益々上がり、この地域の素地業が盛んとなりました。

松原新助の陶歴 弘化3年(1846)-明治32年(1899)

| 安政4年(1857) | 小野窯で明治元年(1868)ころまで従事した |

| 明治元年(1868) | 23歳のとき、素地窯を八幡村清水の地に築いた |

| 明治3年(1871) | 25歳で八幡小学校辺りに移しました。このころ、窯元と絵付の分離を主張し始めた。そして、川尻嘉平の協力を得て輸出向けのコーヒー茶碗を作り始めた |

| 明治10年(1878) | 阿部碧海が新助窯の素地を使って松本佐平、内海吉造ら陶画工に作品を制作させた |

| 明治15年(1883) | 綿野吉二、筒井彦次、松本佐平と謀り八幡村金ケ市に有田風の大円窯を築いた。松田与三郎がここに欧州風蹴りロクロを貸し与え、また石膏型による肉皿を試験的に焼いた |

| 明治20年(1888) | 納富介次郎、松本佐平と協力して九谷焼改良所を設立し、仏国式円形竪窯を築いた。当時これを改良窯といった。合わせて、陶石の統一及び破砕法を改良して素地の改良を行った |

| 明治24年(1892) | 新助窯で石膏型原型を制作した原型師 大塚秀之丞が独立した |

| 明治31年(1899) | 名工 石野竜山に対して製陶を指導した |

新助は能美郡八幡村に生まれました。初め、八幡村若杉窯の若杉安右衛門、川尻嘉平に習い、更に、郡内各地の窯元にて修業して独立して素地窯を築きました。松原新助の名が九谷焼の歴史の中で登場したのは、明治3年(1871)、金沢の阿部碧海から“珈琲具”の素地を依頼されたときでした。松原新助は腕のいいロクロ師であった上、型押しの手法に精通していました。八幡や若杉は“型もの”という、置物(獅子など)で有名な産地でもありました。取っ手のあるカップやポットの素地を製作するにあたり、部分ごとの型に陶土を押し付けて成形した後、取っ手を胴体に接いだと考えられます。この型押しの技法が各種のテーブルウエアの素地造りに応用されると、歪みが少なく、ほぼ均一な素地が量産できるようになりました。その後も、阿部碧海窯の陶画工 春名繫春が明治6年(1874)のウィーン、9年(1877)のフィラデルフィアの万国博覧会に出品した大型の花瓶のための素地が作られました。

陶土と釉薬の改良もあり、釉薬によって取っ手をつないだ所にあった凹みや隙間を埋めました。こうした原材料の厳選によって新助窯の素地が阿部碧海窯から高い評価を受けました。真っ白で薄い素地はエッグシェルタイプのようで、ロクロで成形してから、型押しの技法で薄く均整のとれたソーサーに仕上がりました。

この後、阿部碧海窯では新助窯の素地を使って名工らが各種の作品を制作するようになりました。明治15年(1882)、他の産地(瀬戸地方)に比べて普及が遅れていた石膏型鋳込成形法による、有田風の大円窯での肉皿を試験的に焼成し一応の成果を得たといわれます。しかし、この成形法はそれからさらに2年後になって普及しました。その理由は石膏自体がいまだ高価であったこと、石川県で入手困難であったこと、小松の素地窯には従来の素地窯を石膏型鋳型法のために改造する意欲も資金がなかったことなどがあげられます。明治20年(1888)には松原新助らが有田風大円窯をフランス式の円型窯に改築した“改良所”を開き、そこが松原新助の所有に移ってからの素地は上等の素地の代名詞のようにいわれました。

共同水車場の設置

能美地方では、九谷窯元同業組合の発足に伴い、素地の大量生産を向上するため、石川県が招聘した指導者 納富介次郎、八幡の松原新助などが陶石の粉砕に水力を導入することを考案し、明治19年(1886)、共同水車設置の意見を能美郡の役所に具申したところ、設置のための補助金が受けられることになりました。こうして、五国寺、小野、佐野の三ヶ所に共同水車場が設けられました。これもまた産業九谷を素地造りの面から大きな貢献となることでした。