江沼地方の素地窯と陶工

江沼地方では、九谷古窯以来、多様な色絵磁器を焼いたのが大きな特徴で、それらは白い素地に絵付されました。江戸末期の松山窯、九谷本窯などで修業して技能の高かい陶工が素地窯を築いて素地を造りました。その代表といえるのが大蔵寿楽であり“九谷赤絵”と呼ばれた絵付のできた素地を完成させたと考えられます。

江戸末期の伝統的な窯元

江沼の窯元では素地造りから絵付まで一貫しておこなう生産方式がとられ、吉田屋窯、宮本屋窯、九谷本窯へと変わり、それぞれの窯元は陶工こそ異なりましたが、一つの素地窯が伝世されました。

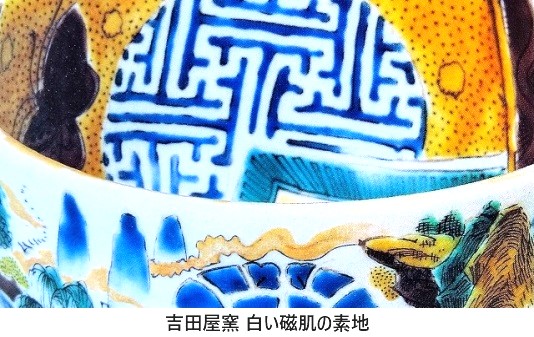

吉田屋窯の素地-吉田屋特有の黄色の地の中に紺青の文様が白で抜かれ、3色のコンストラクトが上手く出ていて染付のように仕上がった作品があります。陶石は九谷村、松山村から、粘土は山代村(白土山の白の土)から採取されました。素地窯は若杉窯で粟生屋源右衛門から築窯や釉薬の指導を受けた本多清兵衛(本多貞吉の養子)によって築かれました。

宮本屋窯-吉田屋窯の素地窯を受け継いで白くやや青みを帯びた素地が造られました。磁肌の表面は滑らかであり細描に適しました。陶工 木越八兵衛が若杉窯で培った素地造りの技能を活かして白磁の素地を造りました。

九谷本窯の素地-永楽和全が九谷本窯の製品の改良のために招かれ、和全の作風に合わせた白磁の素地に改良されました。当初、大聖寺藩内の陶石だけで造られましたが、その産出量が少なく均質でなかったため、京都および能見の陶石も加えられました。その後、荒谷(現在の白山市荒谷)で発見された荒谷陶石に変えると、素地が少し青味を帯びていたものの、硬く極めて表面の綺麗な素地ができました。この素地造りの技法が陶工 大蔵寿楽に伝授され、後に、この素地窯で造られた白磁、染付などが大聖寺や金沢の陶画工に、遠くは福岡焼(富山県)の素地として送られました。

明治初期に築かれた素地窯と陶工

江戸末期に松山窯で修業した若き陶工たちが独立して品質の高い素地窯を築いた上、絵付もするといった、江沼独自の伝統的な窯元の形態が蘇り、北出窯、寿楽窯などの窯元が開かれました。その規模は小さかったものの、どの窯元も絵付を踏まえた素地造りを守ったのがこの地方の特色となりました。

平床窯 慶応年間(1865~1867)

平床窯は中小路七蔵(天保14年(1843)生れ)によって慶応年間に大聖寺町郊外の平床(後の福田村極楽寺三俣の平床)に開かれました。素地造りの技術を蓮代寺窯で松屋菊三郎から修得し、連代寺窯が閉じられたのを機に独立しました。後に、この窯で大蔵寅吉、東野惣次郎、本谷半与門(後の蘇川窯の松田半与門)など名工となった陶工が修業しました。この窯の素地は大聖寺、山代の陶画工に供給され、染付の日用品も製作されました。

勅使窯 慶応2年(1866)~明治9年(1876)

勅使窯は、慶応2年(1866)、山本彦右衛門によって勅使村に築かれました。山本彦右衛門は東野惣次郎と共に松山窯、平床窯で技能を身につけた後、二人で窯を開き、素地を大聖寺、山代の陶画工に供給しました。なお、明治9年(1876)、東野がこの窯を引き継ぎ、今日まで東野窯として操業し続けています。

東野窯 明治9年(1876)~現在

東野窯は初代 東野惣次郎が勅使窯を引き継いだ窯元です。素地窯数基が勅使村法皇山に築かられ、常時十名前後の職人によって盛んに素地造りが行われ、現在に至っています。

初代 東野惣次郎は畜養の技術を松山窯で松屋菊三郎、山本彦左衛門から修得し、さらに、平床窯で技能を磨いて勅使窯を山本庄右衛門と共に開窯した後、その窯を受け継ぎました。特に、初代は、粟生屋源右衛門、松屋菊三郎から指導を受けて陶画にも秀でていたので、染付を施した素地も造りました。三代 上出喜山が染付工でいたこともありました。二代 東野次郎吉が病弱で作陶に専念出来なかったので、妻が染付をしました。染付した素地は菁華窯、小松三日市町の陶器商人に販売されたといわれます。

絵付も行った素地窯と陶工

北出窯(現在の青泉窯) 明治元年(1868)~現在

北出窯は、明治元年(1868)、初代 北出宇与門によって加賀市栄谷に開かれた窯元で、 明治・大正期を通じ江沼九谷の名声を大いに高めることに貢献しました。三代 塔次郎のとき、素地・絵付の一貫作業の窯元として「青泉窯」と改めました。

初代 北出宇与門 嘉永6年(1853)生、昭和3年(1928)歿

北出宇与門は栄谷の谷口磯次郎の三男として生まれ、松山窯において松屋菊三郎、山本彦左衛門から素地造りを学びました。その後、北出家に養子として入り、明治元年、15才のとき、栄谷の牛ケ谷に開窯しました。宇与門はロクロに秀れた技能を有し、また型押し成形によっても素地も造り、また染付も得意でした。素地と染付に卓絶した製品を造ったので、注文が殺到したといわれ、小松の宮本商店、大聖寺の井上商店などの陶器商人に送り、また、陶画工からの依頼を受けて展覧会用の素地も造りました。

二代 北出亀吉 明治21年(1888)生、昭和5年(1930)歿

亀吉は宇与門の三男として生まれ、先代から素地造りや染付を習得しまし、先代と同じく、素地と染付を製造販売しました。大正から昭和の初期にかけて雇った職人は10数人に及んだといわれます。ロクロ師には西野仁太郎(能美で陶画工となった)、二代 滝口加全がいました。染付工と陶画工に河野定吉、上出喜平、桶谷亀次郎、上出三次郎、桑野力吉、桑野栄次郎などがいたことから、絵付を始めていたとみられます。

三代 北出塔次郎 明治31年(1898)生、昭和43年(1968)没

三代 塔次郎のとき、素地絵付の一貫作業の工房として本格的に歩み始め「青泉窯」の名称は昭和11年の秋にこの窯に滞在して色絵研究に打ち込んだ富本憲吉により命名されました。昭和初期より日展などで活躍し、金沢美術工芸大学教授を務めて後進を育成しました。

四代 北出不二雄 大正8年(1919)生、平成24年(2014)没

塔次郎の跡を継ぎ、日展中心に制作活動を進め、色絵の他、彩釉陶器も製作し、両方を併行して作陶しました。

九谷本窯

明治3年(1870)~明治12年(1879)

九谷本窯は、慶応年間に永楽和全によって数々の優品を産み出した窯で「永楽窯」と呼ばれるほど、素地の滑らか素地で赤絵や金襴手を制作しました。明治3年(1870)に大聖寺藩から民間人の手に渡り、翌年に塚谷竹軒と大蔵寿楽が窯元を譲り受けから10年あまりの間に質の高い完成品を造り、中には名品がありました。例えば、寿楽の制作した完成品が明治5年(1872)にアメリカの大博覧会に、また塚谷竹軒は明治10年(1877)の第一回内国展覧会に出品して褒状を受けました。しかしながら、業績が好転しなかったため、明治12年(1879)に「九谷陶器会社」に引き継がれました。

松田蘇川窯

明治5年(1872)~現在

蘇川窯は、明治5年(1872)、二代 松田半与門によって栄谷で開かれました。初代 松田与八郎もこの窯に関与しました。

二代 松田半与門(本谷半与門) 生年不明、昭和7年(1932)没

二代 松田半与門は初め本谷半与門と名乗り、松山窯で粟生屋源右衛門、松屋菊三郎、山本彦左衛門らの指導を受け、その後、平床窯で中小路七蔵の指導を受けました。そして、明治5年(1872)、20歳のとき、栄谷で蘇川窯を開きました。明治10年(1877)に納富介次郎が東京牛込新小川町に開設した製陶所で全国各地の陶工を指導したとき、ここに遊学しました。このとき、金沢区方勧業場から派遣された伝習生 初代 与三郎と出会いました(その縁で与三郎の妹と結婚しました)。その後は、福島県、佐賀県、岐阜県の各地の窯元や窯業学校を廻り、万国博覧会に出品したので渡欧しました。帰国後に登り窯一基を築いて素地造りを主体に製陶業を始めました。明治17年に与八郎が石膏型を使用した素地業も始めたので(これが九谷焼で最初に石膏型を使用した最初でした)、与八郎を補助しました。明治20年(1887)、与八郎が歿したので、松田家を継ぎ、姓名を改めました。

初代 松田与八郎 嘉永4年(1851)生、明治20年(1887)歿

松田与八郎は旧加賀藩士で、明治8年(1875)、明治政府のウィーン万国博覧会事務局が万国博覧会に関する知識を広めるため、各地から伝習生を募ったとき、金沢区方勧業場からその伝習生の一人として派遣されました。その時、与八郎は西欧で製陶技術を学んで帰国した納富介次郎、河原忠次郎から製陶の技術、石膏型の用法を学びました。この石膏型の用法は与八郎が明治10年(1877)に石川県勧業試験場の陶器科の教師に招かれたとき、この技術を教えました。ただ、その技術が実用化されたのは、明治17年(1884)、自らが小野村で石膏型製陶器業を始めた時でした。

九谷陶器会社・九谷陶器本社

明治12年(1879)~明治33年(1900)

九谷陶器会社は、明治12年(1879)、飛鳥井清が、塚谷竹軒、大蔵寿楽によって再建に取り組んでいた九谷本窯を譲り受けて創立されました。本社は大聖寺町に置き、飛鳥井自身が社長に就きました。翌年、竹内吟秋が支配人になって山代の工場(素地窯)が運営され、竹軒の子 六三郎と大蔵寿楽を陶工部長に、吟秋の実弟 浅井一毫を画工部長に就きました。寿楽、六三郎、浜坂清五郎らによって素地の改良が進み、一方で、吟秋が古九谷の絵の具の研究に、一毫が事業拡張に専心したので、事業が軌道に乗りました。金沢から初代 諏訪蘇山を招いたのもその頃でした。しかしながら、明治14年(1881)、吟秋、一毫、寿楽、六三郎らが会社の経営方針と異なると考え、その職を辞しました。

九谷陶器会社は、明治12年(1879)、飛鳥井清が、塚谷竹軒、大蔵寿楽によって再建に取り組んでいた九谷本窯を譲り受けて創立されました。本社は大聖寺町に置き、飛鳥井自身が社長に就きました。翌年、竹内吟秋が支配人になって山代の工場(素地窯)が運営され、竹軒の子 六三郎と大蔵寿楽を陶工部長に、吟秋の実弟 浅井一毫を画工部長に就きました。寿楽、六三郎、浜坂清五郎らによって素地の改良が進み、一方で、吟秋が古九谷の絵の具の研究に、一毫が事業拡張に専心したので、事業が軌道に乗りました。金沢から初代 諏訪蘇山を招いたのもその頃でした。しかしながら、明治14年(1881)、吟秋、一毫、寿楽、六三郎らが会社の経営方針と異なると考え、その職を辞しました。

会社は、明治16年(1883)、金沢から須田与三郎(初代 菁華)を招き、主に呉須、古染付、祥瑞などを制作し、一時は隆盛するかにみえましたが、明治18年(1885)、業績が振るわなかったため、浜坂清五郎が磁工長に、菁華が画工長に就き、使用工人16~17人を置いて体制を整えると、生産額が伸びました。しかし、衰勢を止め切れず、ついに、明治24年(1891)、会社は解散されました。

会社は、翌年、九谷陶器本社と改められ、山代の永井直衛が素地窯を譲り受け、上野村の中野忠次郎が支配人となり操業を続けましたが、その窯は、明治33年(1900)、大蔵寅吉に譲り渡されました。

塚谷六三郎 文久元年(1861)生、明治33年(1900)歿

塚谷六三郎は塚谷竹軒の子で、父から素地造りを学びました。明治12年(1879)に九谷陶器会社が設立されたのに伴い、18歳で、大蔵清七とともに陶工部(素地窯)を管理し、素地造りに従事し、後に「逸良」と号しました。

浜坂清五郎 弘化4年(1847)生、大正2年(1913)歿

浜坂清五郎は、松山窯が文久3年(1863)に廃窯されるまでの数年間、松屋菊三郎、山本彦左衛門から素地作りの指導を受けました。明治12年(1879)、32歳のとき、九谷陶器会社に入り、大蔵寿楽、塚谷六三郎と共に素地の改良に努めました。明治18年(1885)、磁工長となり画工長の須田菁華とともに活躍しました。

大蔵窯

明治14年(1881)~大正7年(1918)

大蔵窯は、九谷陶器会社を辞した大蔵寿楽によって開かれました。窯は山代弁慶山に築かれました(後に大蔵寿楽本家の窯と呼びました)。明治20年(1887)からは大蔵庄次郎(寿楽の娘婿)が経営にあたり、明治30年(1897)1月の庄次郎自筆による大蔵窯の見取り図には第一号窯から第七号窯まであり、その規模が大きかったことがうかがわれます。製品は、白素地と染付で、その染付は良品であったといわれます。

ロクロや染付の工人は数多くいて、その中から陶画工になった者もいたほどでした。ロクロ師に坂江市松、庄田善太郎、安達久栄、田端幸吉、今森常吉、小西政一、 山下一郎、俵甚作、山下次郎、小滝久五郎、松任屋駒吉、染付工に桶屋亀次郎、大蔵亀吉、幸松乙次郎、幸松幸吉、山田文作、西山捨吉、藤山久一、架場彦四、坂井久、坂江清、笹尾竹松らがいました。

一方、大蔵寿楽分家の窯と呼ばれた越中谷の元九谷陶器会社の窯は明治33年(1900)から大正8年(1919)まで大蔵寅吉(寿楽の娘婿)が永井直衛から譲り受けて経営しました。この窯は吉田屋窯から宮本屋窯、九谷本窯、そして、九谷陶器会社へと受け継がれた窯でしたが、素地のみを生産し、染付の素地は外注しました。

工人には、山本仙太郎、北川玉次郎、南出某、小中喜一、山村一郎、山城清三、西野清一、松田清八らがいて、その他に窯の裏方が10人程いました。

大正7年(1918)に大蔵清七が死亡したため、翌年、本家と分家が合併して、九谷寿楽製陶株式会社が設立され、現在の九谷寿楽窯の地に開業しました。社長に大蔵庄次郎、取締役に大蔵寅吉、島田善作が就任しました。しかし、5年後の大正13年(1924)、業績が上がらず、また寅吉が歿したことから、会社は解散されました。

大蔵清七(寿楽)の陶歴 天保7年(1836)生、大正7年(1918)歿

大蔵寿楽は江沼郡松山村に生まれ、幼名清七(松山村の清七)と呼ばれました。

| 安政2年(1855)~

|

6ケ年間ほど、松山窯で山本彦左衛門の指導を受け浜坂清五郎、北出宇与門、山本庄右衛門、東野惣次郎などと共に陶工として修業した |

| 万延元年(1860) | 木崎窯にて木崎卜什や木崎万亀から陶法を学んだ。 |

| 慶応元年(1865)~ | 九谷本窯で永楽和全の指導のもと、素地の改良にあたり素地の表面が綺麗に仕上がるようになり、その功で和全から「寿楽」名を賜った。 |

| 明治4年(1871)~ | 九谷本窯が明治12年(1879)に九谷陶器会社が設立されるまで、民営として塚谷竹軒と共に作品造りを続け、翌年には寿楽自身がアメリカの大博覧会に出品した。

金沢の阿部碧海窯から素地の注文を受けた(浅井一毫は完成品の注文を受けた) |

| 明治6年(1873) | 松山の姓から大蔵に改めた |

| 明治10年ころ | 竹内吟秋が江沼が細密赤絵で溢れていたので古九谷の陶法を復興しようと、九谷本窯を運営していた塚谷竹軒と大蔵寿楽から素地の製法を習った。 |

| 明治13年(1880) | 明治12年(1879)に創立された九谷陶器会社で、竹軒が支配人に就き、13年に竹内吟秋が山代の工場の運営を任され、浅井一毫が画工部長に、竹軒の子 塚谷六三郎と大蔵寿楽が陶工部長に就いた。 |

| 明治14年(1881) | 九谷陶器会社が殖産興業を重視した経営に傾いたので、竹内吟秋、浅井一毫、塚谷六三郎(塚谷浅の子)らと共に辞した。

大蔵寿楽は山代弁慶山の窯(後に大蔵寿楽本家の窯と呼んだ)を大蔵窯として開いた。 |

| 明治20年(1887)頃から | 平床窯で中小路七歳から製陶の技法を修得した大蔵寅吉と共に旧平床窯を復興することに専念し、同30年(1897)頃まで力を注いだ |

大蔵寿楽の造った素地の特質

大蔵寿楽が関わった窯元は、上表のとおり、松山窯(藩営時代の)、木崎窯、九谷本窯であり、いずれの素地からは白く硬く、白地を背に描かれた山水図の作品、細描された赤絵の描かれた滑らかな磁肌の作品が制作されたとき、寿楽も素地造りに深くかかわりました。その後、塚谷竹軒と共に九谷本窯を運営しながら、寿楽自身も完成品の制作を行い、アメリカの大博覧会に出品したことがありました。明治になって、江沼で赤絵が溢れていたので、竹内吟秋が古九谷の陶法を復活させようとしたとき、寿楽は塚谷竹軒とともに素地の製法を吟秋に教えました。明治12年(1879)に九谷陶器会社が創立されたとき、寿楽は画工部長の浅井一毫と“九谷赤絵”の絵付を踏まえた素地を研究し、その後も浅井一毫が先駆を成した“九谷赤絵”のための素地を造ったと考えらます。

大蔵寿楽が関わった窯元は、上表のとおり、松山窯(藩営時代の)、木崎窯、九谷本窯であり、いずれの素地からは白く硬く、白地を背に描かれた山水図の作品、細描された赤絵の描かれた滑らかな磁肌の作品が制作されたとき、寿楽も素地造りに深くかかわりました。その後、塚谷竹軒と共に九谷本窯を運営しながら、寿楽自身も完成品の制作を行い、アメリカの大博覧会に出品したことがありました。明治になって、江沼で赤絵が溢れていたので、竹内吟秋が古九谷の陶法を復活させようとしたとき、寿楽は塚谷竹軒とともに素地の製法を吟秋に教えました。明治12年(1879)に九谷陶器会社が創立されたとき、寿楽は画工部長の浅井一毫と“九谷赤絵”の絵付を踏まえた素地を研究し、その後も浅井一毫が先駆を成した“九谷赤絵”のための素地を造ったと考えらます。

“九谷赤絵”と呼ばれる絵付を可能とさせた高品質な素地は、描かれた線描において1本の線に太細がなく同じ太さを保って引かれ、時には1mm以下の線であっても「細かくても濃く盛り上がった、指先でも感じることができるような」線が素地に引かれ、絵の具と素地との相性がぴったり合っていたことをうがわせるものでした。

【大蔵寿楽の後継者】

大蔵庄次郎 安政6年(1859)生、昭和5年(1930)歿

大蔵庄次郎は、明治14年(1881)ころから、父 寿楽の指導を受けつつ、大蔵窯の生産に励み、明治20年(1887)から寿楽が旧平床窯の再興に就いてからは大蔵寿楽本家の窯を実質的に経営してこの窯の維持発展に努めました。

大蔵寅吉 慶応3年(1867)生、大正13年(1924)歿

大蔵寅吉は平床窯で中小路七歳から製陶の技法を修得しました。明治20年(1887)頃から同30年(1897)頃まで、旧平床窯を寿楽と共に復興することに力を注ぎました(その後、この窯は柳沢清市に譲られました)。そして、明治33年(1900)から大正8年(1919)まで、大蔵寿楽分家の窯と呼ばれた、吉田屋窯のときから連綿と引き継がれてきた素地窯を永井直衛から譲り受けて経営しました。

大蔵亀吉 明治6年(1873)生、昭和10年(1935)歿

大蔵亀吉は、明治25年(1892)、庄次郎家の入婿となり大蔵家に入り、大蔵寿楽本家の窯で染付工として働きました。

九谷寿楽窯

大正13年(1924)~現在

九谷寿楽窯は、大正13年(1924)、初代 嶋田寿楽によって開かれました。その年に九谷寿楽製陶株式会社(大蔵寿楽窯の前身)が解散しましたとき、嶋田寿楽がその会社の取締役であったことから、素地窯を受け継ぎ、九谷寿楽窯として発足しました。受け継がれた窯は元は吉田屋窯のものであり、昭和15年(1940)に新窯を築いて廃窯となるまで115年間にわたって数多くの名品を生み出しました。(廃窯は現在、九谷焼窯跡展示館で公開されていて、工房は江戸中期に建てられたものを明治中頃に移築したものです)

素地工には安達久栄、小中喜一、中島敬一、東出春吉、下出 寿、矢倉重平、 山本仙太郎、松任屋駒吉、北市久五郎、染付工に大蔵亀吉、藤山久一、幸松幸吉、桶谷亀次郎、大蔵八重子、幸松正次郎、梅田仁太郎がいました。陶画工も多く抱えていました。

製品は、吉田屋窯に代表される青手塗埋手風の作品の他、祥瑞写、古染付、伊万里写し(大聖寺伊万里)、赤絵などで、主として食器でした。卸商も営み、卸先は大聖寺の井上商店、別所商店、小松の宮本、富永、関戸などの各商店に卸しました。