「八郎手」に見る線描

宮本屋窯の陶画工 飯田屋八郎右衛門(以下、八郎という)は『方氏墨譜』(以下『墨譜』という)に見た中国画の“鉄線描”に似た線で、研ぎ澄まされて固く均一であるといった印象を受けました。その後、八郎はいろいろな“線描”を参考にして「八郎手」の“線描”には柔らかさ、洗練された美しさ、さらに、丸味や質感までも加味しました。

「吉田屋」に見られる線描

江沼地方の陶画工は、描こうとする図案を考えたとき、陶画の師、あるいは兄弟子から指導を受け、独立した後は画譜から祖型を得てから、図案や文様、構図を決めるために多くの時間を費やしたといわれます。八郎には“線描画”の師となる者がいなかったので、先ず『八種画譜』『画巧潜覧』『絵本写宝袋』などの画譜に“線描”を探し「吉田屋」にもまたそれを探しました。

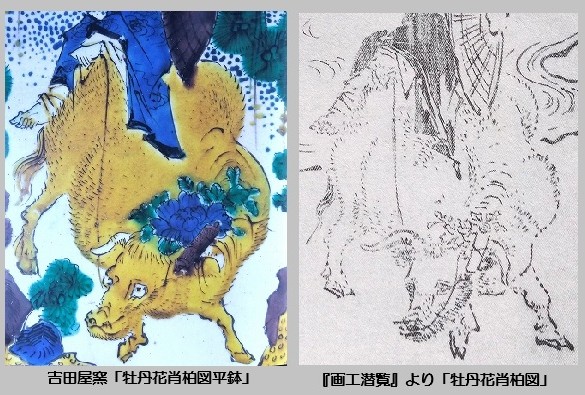

上の左の画像は、吉田屋窯の陶画工 鍋屋丈助(以下、丈助という)が制作した「牡丹花肖柏図平鉢」の見込みの部分で、丈助は『画巧潜覧』の「牡丹花肖柏図」(右の画像)を祖型にして、岸派の画家(*1)から修得した日本画の画法に倣って「牡丹花肖柏図平鉢」を描きました。牛の姿形は、際立たせるため、先ず、がっしりとした体躯がやや太い輪郭線でくっきりと周囲の余白から切り離すように描かれ、逞しい牛が表現されています。一方で、細い線でも微細な体毛を表現しています。また、上絵呉須で引かれた線の上に黄色釉薬で塗り重ねて凹凸感を表現しました。ほかの線も上絵呉須で引かれているのが所々に見え、祖型を得た平坦な牛の図よりもはっきりと表現されているのがわかります。

(*1)岸派の画家と丈助の画法 岸駒(がんく)は金沢出身の画家で、京都に出て、沈南蘋(しんなんぴん)をはじめとする漢画や狩野派の画風を取り入れて独自の画風を確立し、京都画壇で岸派を形成しました。写生に基づき力強い筆致の岸駒の画風は円山応挙などに影響を与えました。丈助の画法は岸派の画家に絵画を学んだところに基本があり、陶画を描く前に対象物をよく観察し微細で力強い写生画を描いてから、装飾的な表現力でもって陶画を描いたといわれます。(沈南蘋は中国の画家で、長崎に2年間ほど滞在して絵画の技法を日本の画家に教え、大きな影響を与えました)

宮本屋窯初期の作品に見られる赤絵

上左の画像の赤絵は八郎が制作したと考えられる宮本屋窯初期の作品で、見込みの麒麟と外周の縁文様を“べんがら”で絵付され、背景に青・緑色で山水図が描かれています。ただ、この作品は、上左の画像の「吉田屋」のように瑞獣に特有の瑞雲が描かれていなく、八郎がいまだ『方氏墨譜』を見ずに、ほかの画譜からそのまま模写して絵付したように見えます。また、後年の「八郎手」の麒麟図と比べ、窓枠に入れることなく、赤絵に見る線描に精緻さがなく、縁文様の方が際立ち過ぎていてバラバラな印象を受けます。

『方氏墨譜』から学んだ独創的な線描の技法

八郎が主に祖型を得たのは『方氏墨譜』でした。『墨譜』は線描の師を持てなかった八郎にとって最良の画譜となりました。『墨譜』に載った図案が黒一色の墨の線で精緻に表現されていたので、造型図案そのままを赤色釉薬で絵付すれば、細描画となるほど『墨譜』の版画の完成度が高く“線描”そのものでした。

『墨譜』の385種の造型図案は、右の画像のように、墨で印刷された版画で、左の画像のように、中国の明時代の名墨(品質の優れ非常に価値のある古墨 この墨自体は後世の倣製品)の表面に彫られた模様から図案化され、その図案を版木に彫ってから、木版印刷して版本にしたもので、どれもが“線描”で描かれました。例えば、龍の全体像から細部の鱗や髭までが克明に描かれ、細い線と太い線を使い分け、あるいは線の密度を変えて、龍の姿形(輪郭)、背から脇腹の鱗、下腹の鱗模様を表し、さらに、より細い曲線でお腹の丸みを持たせるなど、全体的に巧みに表されています。八郎はこうした『墨譜』の造型図案から写し取りながら、独力で“細描”の技法を修得しました。

“線描”による絵付の巧みさ

上の画像は『方氏墨譜』から写し取ったものを祖型にして“線描”で絵付された「龍九子図」の親龍の部分です。輪郭を太い線で表す一方で、線の幅をわずかに変えながら、頭、鱗、髭、手足とその爪などを鋭い線で表現し、また髭の先や体を覆う毛先には“かすれ”を加えています。また腹部は曲線で間隔を少しあけて丸味が表現されています。「龍九子図」に見られる“線”には、太い・細い・長い・短い・鋭い・柔らかい・かすれ”など様々な線が含まれ、体躯の部位に応じて硬軟・丸味までを表現したことがうかがわれます。いろいろな線を一気に引いていて、軽妙な筆運びを感じさせ、また短い線には太細がなく、段々に線幅をほんのわずか変え、あるいは間隔を少し変えて濃淡も表現しています。

もう一つ作例は、右の画像が宮本屋窯の「牛童子図」で、左の画像は丈助が制作した作品の牛の図(上述)で、構図がにています。どちらも『画巧潜覧』の「牡丹花肖柏図」から祖型を得たと見られ、ただ、二つの画像を見比べると、八郎の図案には、丈助の図よりも“線描”が全体に活かされていて牛の体躯の質感がより現れています。丈助の牛の図案では、余白と太い輪郭線で周囲とはっきり分け、がっしりとした牛の様相に見せた一方で、「八郎手」では、牛の全身を覆う毛、筋肉の盛り上がりなどを無数の細く短い線の向きを変えるなどして、より精緻に表現されています。

また、「八郎手」には、上の図案のように、華美にならない程度に金彩がほとんどの作品に取り入れています。金泥で線を描き、あるいは文字(福・禄・寿など)を書いています。金彩では様々な要因によって金色のくすみ、剥がれ、溶け落ちなどが生じたため、二度焼きされていました。赤色釉薬を除く色釉は1200℃前後の高温で、金彩は800℃前後で焼き付けられるため、金彩の施された色絵は通常二度焼きされ、多くの手間と時間が費やされました。このため“べんがら”の焼き付け温度が700~800℃前後で、金泥と似通った温度であったことから、八郎は金彩をよく施しました。

八郎が創り出した“線描”による絵付技法は、陶画工が創意工夫を凝らしながら、江沼地方の九谷焼に取り入れられました。八郎は墨と毛筆の文化から生まれた“線描”の技法を見事に磨き上げて「八郎手」の線描を九谷焼の絵付技法の一つにまで昇華させました。八郎によって創り出された「八郎手」は”九谷赤絵”の正に“極致”に達した”線描”を見せた後、明治時代になると、竹内吟秋、浅井一毫、さらに、初代 中村秋塘らによって彼らの“九谷赤絵”は日本画的な色絵の部分に融合され、全体としてはより美麗さや優雅さを高めたと考えます。